Land X, 25.09.-03.10.2022 (der geneigte Leser möge erraten, wo wir uns aufhielten)

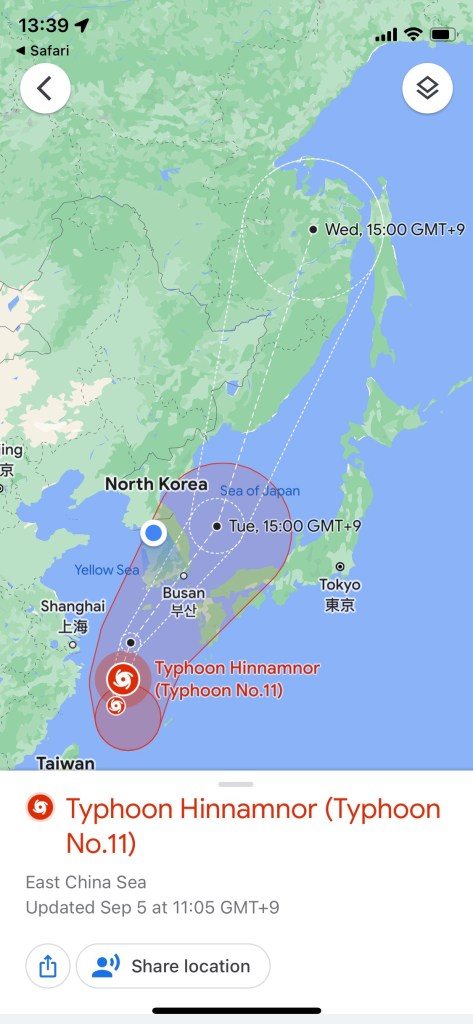

Ende Juli, Anfang August 2022, während unseres Aufenthaltes in Indonesien, kam bei uns beiden der Wunsch nach „mehr“ oder „anders“ auf. Wir sprachen viel darüber, was wir uns darunter eigentlich vorstellten, und ein Resultat dieser Überlegungen war unser Aufenthalt im thailändischen Kloster (siehe Beitrag). Ein anderes Resultat war der Besuch des hier beschriebenen Landes X. Antonia hatte Anfang des Jahres einen Artikel über einen dort 2020 neu eröffneten Fernwanderweg gelesen und war gleich begeistert. Ihre Gedanken kehrten im August zu diesem Artikel zurück und nach einer etwas tiefergehenden Recherche zu Land und Leuten war schnell klar, dass wir dort die außergewöhnlichen Erfahrungen finden könnten, die wir suchten. Wir begannen mit den Vorbereitungen, mussten aber feststellen, dass das Land seit Beginn der COVID-Pandemie für Touristen überhaupt nicht zugänglich und aktuell weiterhin noch geschlossen war. Da aber bereits Reisen angeboten wurden, fragten wir einfach nach und erfuhren so, dass das Land nach über zweijähriger Isolation seine Grenzen genau zwei Tage vor unserem geplanten Reisebeginn öffnen würde. Damit war nicht nur ein Besuch für uns möglich, sondern wir würden auch zu den ersten Touristen zählen, die das Land nach so langer Zeit überhaupt besuchen konnten. Es erschien uns wie ein Wink des Schicksals und unsere Entscheidung stand sofort fest. Wir hatten unsere Reise gebucht und machten uns zurück aus der Zukunft in ein Land vor unserer Zeit.

Anstelle einer chronologischen Aneinanderreihung von Gegebenheiten oder Aktivitäten haben wir uns entschlossen, unsere Reise durch Land X anhand von Orten zu beschreiben, mit denen wir besondere Erfahrungen und Menschen verbinden und/oder die uns einen guten Einblick in die Kultur des Landes vermittelten. Da wir im Vorhinein niemandem von unserem Plan, dieses Land zu besuchen, erzählt haben und vermutlich einige von Euch immer noch nicht wissen, dass wir da waren (keine Insta-Posts o.ä.), lassen wir die Identität im Beitrag offen und ihr könnt gerne in der Kommentarfunktion einen Tipp abgeben, wo wir gewesen sein könnten. Und für alle diejenigen, die es schon wissen, bitte nicht spoilern.

Der Weg

Der Weg ist das Ziel. Wie oben beschrieben, hatten wir die Ehre, als erste Touristen kleine Teilstücke einer Route zu begehen, die quer durch das gesamte Land führte. Da sich das Land während der Coronapandemie komplett abgeschottet hatte, war der Weg seit seiner Eröffnung noch von keinem Touristen begangen worden. Einige Tage vor uns hatte sich lediglich eine Gruppe von Journalisten aufgemacht, die über die Neueröffnung der Route berichten würde. Um dem Weg auch im eigenen Land eine gewisse Bekanntheit und Bedeutung zu verleihen, würden nach uns sämtliche Staatsoberhäupter und Würdenträger folgen. Der Weg verläuft entlang historischer Handelsrouten von West nach Ost und jedes Teilstück kann seine eigene Geschichte erzählen. Das gesamte Land zu durchwandern, würde etwa 30 Tage dauern. Dies reizte uns zwar sehr, allerdings reichten hierfür leider weder unsere Zeit noch unser Geld.

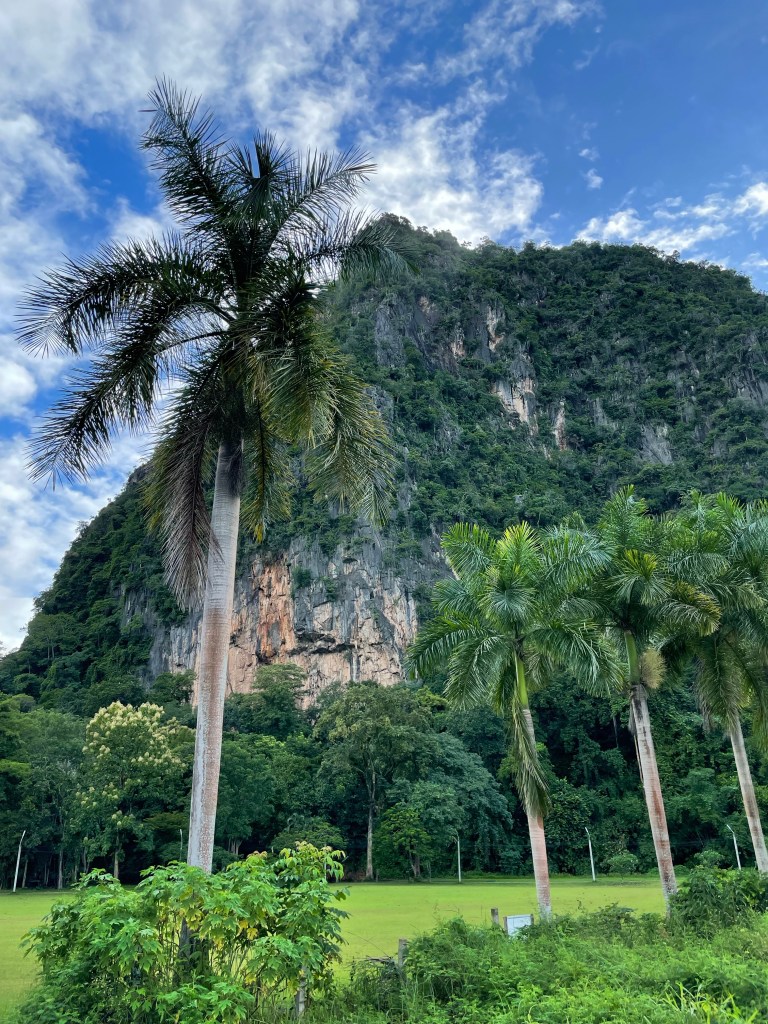

Schon der erste Teilabschnitt überschritt die 3000-Meter-Marke und verlangte uns einiges ab, hatten wir doch in letzter Zeit unser Cardiotraining eher vernachlässigt. So blieben wir weit hinter den Zeiten zurück, die die Einheimischen angeblich früher benötigten (heute greifen alle auf ein Auto zurück), die Testzeit unseres Guides unterboten wir jedoch, was ihn sichtlich beeindruckte. Wir dagegen waren beeindruckt von der Verbundenheit zur Tradition und zur Natur, die die Menschen vermittelten und die wir von Beginn an spürten. Unser Guide erklärte mit Hingabe und Kompetenz Flora und Fauna der weitgehend unberührten Umgebung und wir konnten verstehen, warum sich hier ein Paradies für Biologen befindet. Wir genossen die Vielfalt der Eindrücke und fühlten uns zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Die nächsten Etappen waren tiefer gelegen und wir bewunderten Mischwälder, Reisterrassen, Gemüsefelder sowie Gärten mit bekannten und unbekannten Frucht- und Obstsorten. Immer wieder ergaben sich Blicke auf umgebende Berge sowie enge Täler und Schluchten. Da wir Korea schon als bergig empfunden hatten, mussten wir in alter Coronamanier auf unserer „Landfläche-geteilt-durch-Bergfläche-Skala“ tatsächlich eine neue Farbe hinzufügen. Die Schwierigkeiten, auf die Infrastrukturplaner und -umsetzer hier treffen, waren mehr als offensichtlich. Unser Guide meinte, in der Mitte des Landes gebe es wohl eine kleine ebene Fläche. Wir werden dies jedoch erst glauben, wenn wir es mit eigenen Augen sehen.

An jedem Ort wurden wir herzlich begrüßt und dank unseres Guides erfuhren wir nicht nur Allgemeines zum Leben der Menschen. Er kam immer wieder mit Personen vor Ort ins Gespräch, so dass uns auch individuelle Einblicke gewährt wurden. Wildfremde Menschen ließen uns an ihrem Leben teilhaben und wir hatten tolle interkulturelle Austausche. Auch unser Guide fasste nach etwa einer Woche Vertrauen und ließ hinter die werbewirksame Fassade seiner sonst touristenorientierten Aussagen blicken. So bekamen wir für die kurze Dauer unseres Aufenthalts ein doch recht gutes Verständnis für Land und Leute.

In keinem anderen Land bisher wurde unser Lächeln so oft und vor allem authentisch erwidert. Fast jeder freute sich über die bloße Tatsache, dass wir als Touristen das Land bereisten und keiner wollte dies für sich ausnutzen. Ehrlicherweise war dies eine der konkreten Hoffnungen bei der Entscheidung für dieses Land als Reiseziel gewesen und wir waren wirklich glücklich, dass wir nicht enttäuscht wurden.

Die Stadt

Für Millionenmetropolisten wirkten selbst die großen Städte wie Dörfer. Man kann sich kaum vorstellen, wie sich die Menschen in „echten“ Städten fühlen würden. Uns wurde von zwei jungen Menschen berichtet, die sich bei einem Besuch in Sydney zwei Tage nicht aus ihrer Wohnung getraut haben, aus Angst, sich zu verirren.

Von Beginn an fiel auf, dass fast alle Häuser einem Bauschema entsprechen, was einen hohen Wiedererkennungswert hat. Ein bis mehrere Stockwerke umfassend, mit viel Holz, verzierten Fensterstöcken und wunderschönen Bemalungen war jedes für sich allein schon ein Schmuckstück und in der Summe ein wunderbarer Anblick.

Auf Grund des straffen Zeitplans blieb uns leider nur wenig Zeit, um wirklich ins Stadtleben einzutauchen. Clubs und Bars bekamen wir nur von außen zu sehen. Wir tranken Cappuccino und merkten, dass diese Art von Kultur noch nicht so richtig im Land angekommen ist. Auch die Restaurants waren überwiegend für Touristen und öffneten erst wieder mit der Zeit, da sich während der Pandemie geschlossen hatten. Die Qualität des Essens war zwar gut, kam aber bei weitem nicht an das heran, was wir im Farmhaus oder von unserem Fahrer selbst gekocht, gegessen hatten.

Zwar gab es in den Städten und größeren Orten – für unsere Verhältnisse sehr – kleine Supermärkte, die auch nicht immer als solche zu erkennen sind. Die meisten Einheimischen kauften ihre Lebensmittel allerdings auf dem wöchentlich stattfindenden Markt. Auch wir bekamen die Gelegenheit, uns einen der Märkte anzuschauen und waren beeindruckt von der Vielfalt an Gemüse, Früchten, Obst, Getreide und Hülsenfrüchten, die sich hier anbauen ließen. Von fast tropischen Südfrüchten wie Melone, Ananas und Mango über – natürlich – Reis und viele Bohnensorten bis hin zum Yakkäse aus dem Hochgebirge ließ sich alles erwerben. Nur für unsere Karnivorenfreunde war leider nichts dabei. Das Schlachten von Tieren ist auf dem Staatsgebiet verboten und so finden sich keine Fleischhändler mit kuriosen Auslagen (Schweinekopf, Rinderzunge, Ziegenkopf, Schweineohr, Innereien) wie in anderen asiatischen Ländern. Dafür umso mehr Chili!

Das Farmhaus

Im Rahmen unseres Programms war ein Abend in einem traditionellen Farmhaus inklusive „landestypischer Aktivitäten“ geplant. Unter anderem standen ein „hot stone bath”, Bogenschießen und landestypisches Dart auf dem Programm. Die Erfahrung aus anderen Ländern ließ uns – leider – an eine typische Touristenfalle denken und so sahen wir dem Besuch mit Skepsis entgegen. Obwohl im Verlauf tatsächlich mehrere Touristengruppen zum Farmhaus gebracht wurden und wir uns in unserer Befürchtung schon bestätigt sahen, hatten wir einen angenehmen Aufenthalt. Wir versuchten uns als Bogen- und Pfeilschützen und merkten schnell, dass diese „Sportarten“ tatsächlich gerne von den Einheimischen betrieben wurden. Nach einer kurzen Anleitung versuchten wir es selbst mit überschaubarem Erfolg. Es folgten viele gutgemeinte Ratschläge und Tipps zur Technik und Körperhaltung, gepaart mit Demonstrationen. Antonia schnitt im Bogenschießen erstaunlich gut ab, dafür war beim Darts, wie schon zu Hause in der Küche, Hopfen und Malz verloren. Bei Carsten war es genau andersherum. Jeder Einschlag eines Pfeils wurde frenetisch bejubelt, ungeachtet der Tatsache, dass normalerweise aus der dreifachen Entfernung gezielt wird.

Nach vier Wandertagen war auch das Bad eine wohltuende Erholung. In den einfachen Holzzuber ließen wir uns so viele glühende Steine bringen, bis die Wassertemperatur eine angenehm Hitze erreicht hatte. Von unserem Guide erfuhren wir, dass die Einheimischen früher den Badezuber an den Fluss getragen und die gesammelten Steine direkt am Ufer im Feuer erhitzt hatten. Wir waren froh über die nun etwas modernere Version.

Nach dem heißen Bad wurde uns ein Blick in die Küche gestattet – wie meist – das Herzstück des Hauses. Die ganze Familie half bei der Zubereitung des Abendessens für so die vielen Gäste. Wir bekamen eine private Demonstration der Zubereitung von Chili Cheese, unserer neuen landestypischen Lieblingsspeise. Der Besuch der Küche schien im Programm der restlichen Gäste nicht enthalten zu sein, wir waren dagegen sehr froh über diesen Einblick in das alltägliche Leben der Familie.

Anschließend durften wir – wegen Belegung der übrigen Räume – im privaten Tempelraum des Hauses essen. Der für Landesverhältnisse prachtvoll gestaltete Raum mit seinen Wandbehängen, religiösen Instrumenten, abgewetzten Holzboden und dem Familienaltar voller Opfergaben war für uns ein fremder und gleichzeitig fast magischer Ort. In diesem privaten Raum das vorzügliche Abendessen einnehmen zu dürfen, empfanden wir als besonderes Privileg. Nach dem Essen gesellte sich noch der Gastherr zu uns und gab ein paar Geschichten zum Besten. Er hatte es in der Gegend zu einiger Berühmtheit gebracht, da er vor vielen Jahren eine ausländische Freundin gehabt hatte. Weiter erzählte er, dass das Farmhaus seit drei Generationen in Familienbesitz sei und in althergebrachter Weise betrieben wurde. Alles also biologisch und in harter Handarbeit. Wir verbrachten einen tollen Abend, nicht ohne den obligatorischen selbstgebrannten Reisschnaps zu verkosten. In diesem Moment waren wir froh, dass wir uns für den Besuch des Westteils des Landes entschieden hatten, denn die Berichte über den östlichen Teil und dem dortigen Konsum von Reisschnaps ließen nicht gerade auf Enthaltsamkeit schließen.

Das Farmhaus sollte auch ein Vorzeigebeispiel für das einfache und harte Leben auf dem Land sein. Die Menschen vermittelten insgesamt einen zufriedenen Eindruck. Aus Rücksicht hinterfragten wir dies nicht weiter und gingen stark davon aus, dass nicht alles Gold war, was glänzte. So wurde uns etwa mitgeteilt, dass das Land trotz der eigenen Landwirtschaft abhängig von Importen ist – und wir vermuten, dass dabei die ökologischen Standards des eigenen Landes nicht gleichwertig beachtet werden. Auch wurde uns berichtet, dass es einen Teil der jungen Leute auf der Suche nach Jobs und Geld in die Städte oder ins Ausland zieht. Schade eigentlich, denn wir finden den Weg, den das Land hier bislang grundsätzlich beschreitet, sehr vorbildlich. Wir würden in Bezug auf Nachhaltigkeit, Tierwohl und Qualität gerne sehen, wenn er weiter ausgebaut wird und die Menschen nicht zur Flucht in die Städte oder aus dem Land zwingt. Auch die allgemeine Zufriedenheit wirkte fast ausnahmslos authentisch, so dass wir uns nicht vorstellen können, dass sich die Menschen in einer anonymen Stadt oder einem anderen Land genauso wohl fühlen würden.

Der Tempel

Religion – Buddhismus – spielt eine wichtige Rolle im Leben der Menschen. So wie die Drachen auf Bali oder die blinkenden Werbetafeln in Korea prägten religiöse Elemente das sich uns bietende Bild. Überall fanden sich Stupas, Gebetsfahnen, Gebetsrollen (was bei Antonia häufig Begeisterung auslöste) sowie – wie sollte es auch anders sein – unzählige Tempel.

Selbst viele private Gebäude standen in religiösem Kontext. Neben der staatlichen Baugenehmigung war vor der Errichtung eines Gebäudes z.B. auch die Erlaubnis der „Erdgöttin“ notwendig, um ihr ein Stück für den eigenen Gebrauch entreißen zu dürfen. Im Gegenzug war ihr zu Ehren auf dem Gelände ein kleines Tempelchen einzurichten.

Gebetet wird viel, lang, häufig und zu allen möglichen Anlässen. Es wird gebetet für die Gesundheit (ersetzt die Notwendigkeit eines Krankenversicherungssystems), für gute Schulnoten (ersetzt die Notwendigkeit eines effizienten Schulsystems), für die Eltern (ersetzt die Notwendigkeit eines Renten- und Pflegeversicherungssystems), für einen guten Job (ersetzt die Notwendigkeit einer Arbeitslosenversicherung), für das Eintreten einer Schwangerschaft oder für den erfolgreichen Ausgang einer Sportveranstaltung, wie z.B. im Nationalsport Bogenschießen. Eine ungewöhnliche Einstellung für uns außenstehende Beobachter.

Um der Wirkung eines Gebets Nachdruck zu verleihen, werden diverse Opfergaben erbracht. Man gibt, was man hat. Alle Sinne der Göttinnen und Götter, Gottheiten, Großmeister und Buddhas werden dabei angesprochen. So sind die Tempel aus unserer Sicht „verziert“ mit rituellen Kuchen, Wasserschalen, Butterlampen, Geldscheinen, Keksen, Schnapsflaschen, usw. Ein ungewöhnlicher Anblick für uns außenstehende Beobachter.

Man muss wissen, welcher Gott der richtige Ansprechpartner ist. Wendet man sich an den falschen Adressaten ist es wahrscheinlich, dass man – trotz Opfergabe – nicht erhört wird. Bei der Vielzahl der Möglichkeiten grenzt die richtige Auswahl allein an ein Wunder – ungewöhnliche Schwierigkeiten für uns außenstehende Beobachter. Manche Tempel allerdings sind auch für uns Touristen ein Anziehungspunkt. Auf unserer Reise besuchten wir einen Fruchtbarkeitstempel, in welchem Paare mit unerfülltem Kinderwunsch im Rahmen einer Zeremonie mit Fruchtbarkeit gesegnet werden. Nicht selten waren diese Bemühungen von Erfolg gekrönt. Im Inneren des Tempels fand sich ein Fotoalbum mit vielen Karten und Fotos dankbarer, gesegneter Eltern mit ihrem Nachwuchs. Allgegenwärtig im Tempel sowie im angrenzenden Dorf war das Phallussymbol, welches hier Glück bringen und böse Geister vertreiben soll. Es fand sich bis manns*innengroß auf fast allen Hausfassaden, ein für uns doch etwas irritierender Anblick, sowie in denkbaren und undenkbaren Formen in Souvernirläden. Die Dienste dieses Tempels nahmen wir persönlich nicht in Anspruch, sondern richteten unsere Gebete und Wünsche auch dieses Mal in Richtung „Weltfrieden-Abteilung“ (offensichtlich sind unsere Anliegen aber noch nicht eingetroffen).

Die Tempel selbst ähnelten sich, waren aber nach genauerem Blick immer wieder individuell gestaltet und wurden mit enthusiastischer Hingabe instandgehalten. Leider war Fotografieren in keinem der Tempel erlaubt, daher können wir hier keine Bilder zeigen. In der Regel befanden sich goldene Figuren mehrere Hauptgottheiten an zentraler Position, darunter einer der drei Buddhas, der Vereiniger des Landes oder ein anderer Großmeister. Daneben wurden Schriftrollen von historischem und kleinere Statuen von durchaus materiellem Wert aufbewahrt. Vor den Figuren befanden sich die Tische mit den Opfergaben, wie oben beschrieben. Die Wände zeigten Gemälde vom Leben Buddhas, von der Geschichte des Landes, dem Rad des Lebens (wheel of life) oder andere religiöse Darstellungen.

Von den Decken hingen Fahnen und Flaggen, der Boden war meist aus Holz und an vielen Stellen durch die Knie und Hände der Betenden abgewetzt. Je nach Größe und Bedeutung gab es noch einige Nebenaltäre für örtliche Gottheiten, Großmeister oder hochgestellte Persönlichkeiten. Alles war in prächtigen Farben, viel Gelb, Gold, Rot und Orange gehalten. Nach Betreten des Tempels wurde normalerweise eine kleine Spende erbracht, wofür der Gläubige im Gegenzug eine Segnung von einem der anwesenden Mönche erhielt. Dieses „Blessing“ wurde von den Gläubigen ehrfürchtig entgegen genommen und auch wir wurden vor Betreten des Tempels angehalten, etwas Kleingeld als Spende für eine Segnung bereit zu halten.

Es gab zahlreiche religiöse Riten und Gebräuche, die zu komplex waren, um sie als außenstehender Beobachter erfassen zu können. Selbst nach vielen Erläuterungen unseres Führers blieben bei uns viele Fragen. Deren Formulierung allein fällt uns schon schwer, weil unsere religiösen Verständnisse so wenig Gemeinsamkeiten oder Bezugspunkte aufweisen. Darüber hinaus hat der hier praktizierte Buddhismus wenig mit dem gemeinsam, was wir während unseres Aufenthaltes im thailändischen Kloster erfahren und kennenlernen durften. Wir fanden es spannend, in diese völlig fremde Welt einzutauchen. Oft fühlten wir uns in eine fantastische Welt versetzt, in der Götter auf Drachen oder Tigern reiten und gegen böse Dämonen kämpfen. Die Religion schien tief verwoben mit Traditionen, Legenden und etwas, was wir als Aberglaube beschreiben würden, und war für Außenstehende schwer zu fassen. Oft konnten wir gar nicht feststellen, ob die Menschen an diese Geschichten wortwörtlich glauben oder diese lediglich als Anhaltspunkte für die Auslegung ihrer Religionsausübung hernehmen.

Wir trafen auf Mönche im Vorschulalter, Nachfahren eines Großmeisters, tranken reinigendes Wasser, hörten Geschichten von Pfeilen, die Hunderte von Kilometern geflogen sind und erfuhren, dass der Schwager unseres Guides für sein restliches Leben als Eremit in den Bergen meditieren möchte, ohne jemals wieder Kontakt zu Familie und Freunden bzw. Menschen überhaupt haben zu können (was eigentlich bedeutet, dass er nicht sehr lange überleben wird).

Insgesamt fiel und fällt es uns bei dem Thema Religion trotz aller Faszination immer wieder schwer, wertneutral und unvoreingenommen zu bleiben. Unser Verständnis von Religion ist einfach zu unterschiedlich. Nach einem längeren Gespräch mit einem jungen Einheimischen auf dem Zeltplatz merkten wir, dass wir da nicht die Einzigen sind, denn auch die jüngere Generation wirft Fragen auf.

Auf der anderen Seite vermittelt die Religionsausübung simpel ein Rezept für ein friedliches Miteinander. Die „three main poisons“ Hass, Gier und Ignoranz in sich im Griff zu halten, ist das Ziel eines jeden Gläubigen und sicherlich ein gutes Vorbild für alle Menschen auf der Welt, um Konflikte und Gewalt zu vermeiden. Im täglichen Miteinander merkten wir, wie fried- und respektvoll die Menschen miteinander umgingen und wie sie sich anstrengten, mit dem – wenn oft auch Wenigen – zufrieden zu sein, was ihnen gegeben war. Neid, Missgunst und Gier, insbesondere nach materiellen Dingen schienen im Alltag keine große Rolle zu spielen. Dies im Zusammenspiel mit den oben beschriebenen ökologischen Wertvorstellungen bildet aus unserer Sicht eine hervorragende Basis für ein harmonisches Leben im Einklang mit der Natur.

Die Festung

Eine weitere Gelegenheit, die Verwurzelung der Tradition in der Gesellschaft zu sehen, bietet der Besuch der Festungen im Land. Die jahrhundertealten Bauten sind an strategisch wichtigen Punkten quer über das Land verteilt und wir haben drei davon besichtigen dürfen. Ihre Wichtigkeit wurde den Erbauern in einer religiösen Vision prophezeit.

Anhand der Bemalungen der Festungen wurde uns die Geschichte des Landes erläutert und stolz berichtete unser Guide, wie sich das Land zu einer Einheit entwickelt und sich seitdem mehrerer Angriffe – auch vermeintlich übermächtiger Gegner – erwehrt hat. Heute bilden sie einen Großteil der Verwaltungsgebäude, da die Hälfte der historischen Gebäude von der Verwaltung genutzt wird. Die andere Hälfte dient religiösen Zwecken und beinhaltet Kloster und Tempel.

Die Festungen dienen neben ihren offiziellen Teilen auch als Veranstaltungsort der übers Jahr verteilten religiösen Festivals. Wir hatten das große Glück, in der Hauptstadt des Landes eines der größten Feste besuchen zu können. Es war zwar nur die Generalprobe der später „wirklich“ stattfindenden Veranstaltung, für uns allerdings beeindruckend genug. Auf Bemühen unseres Führers war es uns möglich, in traditioneller Kleidung teilzunehmen. Mit Hilfe zweier Hotelangestellter wurden wir eingekleidet, denn ohne die routinierten Hände hätten wir es nicht geschafft, die Gewänder selbst anzulegen. Das männliche Gewand beispielsweise besteht aus nur einer Stoffbahn, die lediglich mit einem Gürtel an der Taille gehalten wird.

Wir fühlten uns plötzlich ganz anders mit dem Land und seinen Bewohnern verbunden. Nicht auf den ersten Blick allein wegen der Kleidung aus der Menge hervorzustechen, war schon ein schönes Gefühl. Auf den zweiten Blick dann gerade doch wegen der Kleidung hervorzustechen, war allerdings ein ganz besonderes Gefühl.

Wir waren erst am Morgen aus einer anderen Stadt angekommen und daher verhältnismäßig spät dran. Der volle Parkplatz und die weiterhin heranströmenden Besuchermassen ließen auf eine große Zuschauermenge schließen. Tatsächlich war bis auf die Tanzfläche der gesamte Innenhof der Festung fast ausschließlich von in traditioneller Kleidung gewandeten Menschen gefüllt. Groß, Klein, Jung, Alt saß, kniete oder stand um den zentralen freien Platz herum, den Blick auf das Spektakel in der Mitte gerichtet, einen Schal oder Tuch gegen die gleißende Sonne über den Kopf gezogen, mit Snacks und Wasser für das Tagesprogramm gewappnet. Hauptprogrammpunkt waren die Maskentänze, die von allen gebannt verfolgt wurden.

Durch die Tänze sollten den Gläubigen früher religiöse Inhalte vermittelt werden und die Teilnahme am Festival wird immer noch als Segnung angesehen.

Es war offensichtlich, dass es sich hierbei nicht um eine Touristenattraktion handelte. Wir standen am Rand der Menge, ließen die Musik, Farben, Kostüme, Tänze, kurz die ganze Stimmung auf uns wirken und waren tief berührt von der Authentizität, die wir erlebten. Die Ernsthaftigkeit, Freude und Anteilnahme, die sich in den Gesichtern der Leute spiegelte, ließen keinen Zweifel an dem Stellenwert von Tradition und Brauchtum aufkommen.

Nach unseren eigenen Erfahrungen zu Hause und all unser weniger positiven Erfahrungen auf der Reise bislang, machte es uns Hoffnung zu sehen, wie sich uralte Traditionen noch heute bewahren können.

Der Campingplatz

Wir sahen uns an und mussten uns entscheiden. Eigentlich war klar, wie unsere Entscheidung ausfallen würde. Unsere Blicke wanderten zurück zu den vier neugierigen Kulleraugen, die uns immer noch höchst interessiert musterten. Wir saßen schon eine gute halbe Stunde mit den beiden Mädchen zusammen, die ihre Zurückhaltung langsam abgelegt hatten und auf unsere Fragen immer ausführlicher antworteten. Die beiden Zehnjährigen sprachen und verstanden sehr gut Englisch, wodurch im Verlauf eine richtige Konversation zustande gekommen war. Jetzt mussten wir uns entscheiden, ob wir das Gespräch mit ihnen fortsetzen oder noch das Protokoll studieren wollten, das man einhalten sollte, wenn einem der Ministerpräsident eines Landes über den Weg läuft. Denn Tandin, unser Guide, hatte bereits den gesamten Tag sehr aufgeregt davon gesprochen, dass der Ministerpräsident auf demselben Weg unterwegs sein würde wie wir. Er war nach uns losgegangen und mit viel Glück würde er den Tempel, der sich direkt neben unserem Campingplatz befand, besuchen. Mit noch mehr Glück würde er sogar hier übernachten. In jedem Fall standen die Chancen auf ein Treffen gut.

Nach unserer Ankunft und einer kurzen Dusche ein paar Stunden zuvor waren wir in Richtung des nahegelegenen Tempels gegangen, um uns diesen zumindest von außen anzusehen. Am Eingang hatten mehrere Männer gestanden und uns interessiert gemustert. Plötzlich hatte uns einer von ihnen zu sich gewunken und sich als Distriktsvorsteher vorgestellt. In einem längeren Gespräch hatte er uns von dem hohen Besuch berichtet. Zum Beweis stand ein ganzes Empfangsbuffet bereit. Im Verlauf der Konversation hatte Carsten ihm gegenüber auf eher vage Nachfrage – natürlich höchst diplomatisch – thematisiert, wie wichtig er es finde, das Thema „Umgang mit Müll“ immer wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rufen und wie unerlässlich ein gutes Müllmanagement sei. Bevor wir uns wieder Richtung Camp aufmachten, kamen wir noch auf einige andere Themen zu sprechen und waren am Ende davon überzeugt, dass sich die Kommunalpolitik des Landes X nicht großartig von derjenigen in Deutschland unterscheiden würde. Dort angekommen, gaben wir die frohe Kunde des hohen Besuchs an Tandin weiter, woraufhin er noch nervöser wurde als er ohnehin schon war. Er ermutigte Carsten aber ausdrücklich, die Themen Müll und Müllmanagement auch beim Ministerpräsidenten zu platzieren, sofern sich die Gelegenheit ergeben sollte.

Nach unserem Ausflug zum Tempel hatten wir uns für Tee und Kekse an den gedeckten Tisch gesetzt. Das war der Moment, in dem sich die beiden kleinen Mädchen bemerkbar machten. Sie hatten noch nie Menschen wie uns getroffen – heißt: Menschen kaukasischer Abstammung. Nachdem sie schon zwei Stunden um das Camp geschlichen waren, hatten sie sich schließlich ein Herz gefasst und uns angesprochen. Ihre Schüchternheit gepaart mit Neugier und Mut, sich zwei völlig Fremden zu nähern, beeindruckte uns sehr und wir hatten die beiden Mädchen schnell ins Herz geschlossen. Der Gedanke an ein mögliches Treffen mit dem Ministerpräsidenten schwirrte zwar weiterhin in unseren Köpfen, wir waren aber zunehmend gefesselt von dem Gespräch und dem Interesse der Zwei. Wir blieben daher einfach sitzen und führten unsere Unterhaltung fort. Ehrlicherweise rechneten wir überhaupt nicht damit, dem Ministerpräsidenten über den Weg zu laufen, so dass wir die ganze Aufregung nicht ganz nachvollziehen konnten. Warum sollte er denn auf einem Campingplatz vorbeischauen?

Plötzlich näherten sich ein paar Männer von der Seite, die dem Weg, den wir genommen hatten, direkt gegenüber lag. Da auch einige Dorfbewohner aus dieser Richtung gekommen bzw. in diese Richtung gelaufen waren, dachten wir uns nichts dabei und grüßten wie zuvor mit einem höflichen Lächeln, was – wie so oft in diesem Land – erwidert wurde. Erst als wir die Rucksäcke der Männer, ihre traditionelle Kleidung und ihr Arrangement als Gruppe bemerkten, wurden wir stutzig. „Die werden dem Ministerpräsidenten vermutlich entgegenkommen, wie lustig“, waren unsere spontanen Gedanken. Da war es allerdings schon zu spät. Einer der Männer blieb nach der Erwiderung unseres Grußes stehen und verwickelte uns in ein Gespräch. In dem Moment war uns klar, dass wir uns ganz locker mit den Ministerpräsidenten des Landes unterhielten. Souverän beantworteten wir alle seine Frage und wie es sich für den höchsten Regierungsvertreter gehört, drückte er uns in Vertretung des ganzen Landes seinen Dank für unseren Besuch aus. Gern geschehen, kein Ding. Hoffentlich bis bald mal wieder. Er gab den beiden Mädchen noch ein paar liebevolle Worte mit auf den Weg und da erst merkten wir, wie ehrfurchtsvoll alle anderen um uns herumstanden. Tandin hatte sogar noch schnell Wander- gegen traditionelle Kleidung getauscht. Carsten suchte kurz die Gelegenheit, über seine Ideen zur Zukunft des Landes zu diskutieren. Der vollgestopfte Terminkalender ließ eine Erörterung aber leider nicht zu. Familie Ufer hatte nach der langen Begrüßungszeremonie schließlich noch viel vor und ließ sich höflichst entschuldigen 😉. Der Ministerpräsident grüßte nochmal kurz in unsere Richtung und ging zum Tempel davon, seinen Tross schnaufender Begleiter im Gepäck. Nach einem kurzen Moment der betretenen Stille und unsicherer Blicke, die häufig auf eine Situation folgt, in der nicht alle wissen, ob sie sich richtig verhalten hatten, setzten wir unsere Konversation am „Kindertisch“ fort.

Ein Mitarbeiter auf dem Campingplatz hatte bemerkt, wie begeistert wir von der Begegnung mit den Mädchen und wie fasziniert sie von uns waren. Auf seine Initiative hin erhielt schließlich eines der Mädchen die Erlaubnis, mit uns zu Abend zu essen. Es wurden für uns mit die erinnerungswürdigsten Stunden unserer Reise. Zunächst einmal war das Essen hervorragend. Wir bekamen so viel Leckeres aufgetischt, dass wir nicht einmal ein Drittel schafften (allein das ganze Hähnchen hätte vermutlich gereicht). Viel mehr in Erinnerung bleibt aber der Spaß, den wir hatten. Kinga, so hieß das Mädchen, war inzwischen vollends aufgetaut, erzählte auch ungefragt von sich, lachte und ließ es sich schmecken. Wir unterhielten uns, sie brachte uns spielerisch ein paar Worte ihrer Sprache und wir ihr unser „Lieblings“würfelspiel – Kniffel – bei.

So kurz der Abend war, da sie bald nach Hause musste, so glücklich waren wir über diese Begegnung. Mit ihrem Kinderlachen berührte sie unsere Herzen und Seelen und das völlig unerwartet auf einem Campingplatz inmitten eines kleinen bäuerlichen Dorfes im Nirgendwo. So Gott bzw. Buddha will, werden wir sie irgendwann noch einmal wieder treffen und uns dann hoffentlich genauso freuen, wie beim ersten Mal (wobei wir uns nach der Lehre Buddhas wahrscheinlich schon einmal in einem vorherigen Leben getroffen haben).

Das Kloster im Fels

An unserem letzten Tag besuchten wir das –fototechnisch gesehene – Schmuckstück des Landes, was für viele Touristen der absolute Höhepunkt ihrer Reise hier ist. Für manch einen sei es ein Lebenstraum, berichtete unser Guide, und er selbst habe schon eine Kundin, die den Aufstieg aus eigener Kraft nicht mehr schaffte, hochgetragen, um ihr diesen Traum zu erfüllen. Am Kloster angekommen sei sie schließlich in Tränen ausgebrochen.

Dabei ist der Aufstieg kein Kinderspiel, der Weg zeitweise ziemlich steil und griffig, und für die doch im Schnitt eher älteren Besucher sicherlich eine körperliche Herausforderung. Aber es ist jede Mühe wert.

An einem wunderbar warmen Sonnentag machten wir uns an den Aufstieg. Durch die Wandertage vorher gestärkt hatten wir keine Probleme und fanden uns bald am ersten Aussichtspunkt auf unser Ziel. Die Erinnerung an diesen Anblick verursacht uns noch heute Gänsehaut. Hoch über dem Tal, in den blanken Fels gehauen, thront das Kloster mit mehreren in sich verschachtelten Gebäuden nahezu unwirtlich, wie an den Fels geklebt, mit rot-goldenen Dächern und flatternden Gebetsfahnen. Es ist ein tolles Fotomotiv und entsprechend viel Zeit verbrachten 50 Prozent von uns damit, diesen Anblick auf unseren Speicherkarten festzuhalten.

Im Kloster waren wieder keine Fotoapparate erlaubt, daher muss die Beschreibung hier genügen. Die Anlage besteht aus mehreren Einzelgebäuden auf verschiedenen Höhen, die über Gänge und Treppen miteinander verbunden sind. Einige dienen als Tempel und Gebetsräume, andere als Unterkunft der Mönche oder zur Hauswirtschaft. In den Tempeln befinden sich einige der wichtigsten religiösen Heiligtümer des Landes und die Räumlichkeiten sind entsprechend prachtvoll und aufwendig verziert.

Zur Zeit unseres Besuchs fand eine mehrtägige religiöse Veranstaltung im Kloster statt. Neben den zahlreichen – touristischen – Tagesbesuchern, waren deshalb auch viele Mönche aus anderen Klöstern gekommen, um an den Gebeten und Zeremonien teilzunehmen. Entsprechend voll waren das Kloster und die Tempelräume, so dass es uns mitunter schwer fiel, nicht über die am Boden sitzenden oder knienden Mönche zu stolpern.

Wiederum hatten wir Glück als wir uns auf Betreiben unseres Guides in einen Tempelraum zwängten. Wir würden einem Ritual beiwohnen, das die Mönche während ihrer Veranstaltung just in dem Moment vollzogen, in dem wir zufällig im Kloster weilten. Schon die anwesenden Mönche brachten den Raum zum Bersten, waren jedoch völlig entspannt, als noch ein paar wenige auserwählte Tagestouristen am Rande Platz suchten. Die Mönche rezitierten Texte oder Strophen in verschiedenen Stimmlagen und Rhythmen, wobei einige Mönche mit kleinen Trommeln und Holzinstrumenten einen Grundrhythmus vorgaben. Das Zusammenspiel von Stimmen und Tönen erschuf ein für uns einmaliges Klangerlebnis. Die Luft in dem fensterlosen, mit Kerzenlicht erleuchteten Raum schien zu vibrieren und als Besucher vergaß man schnell Zeit und Raum und lauschte dem bewegenden Sprechgesang und fand sich schnell tief berührt von den Klängen und Bildern der Zeremonie. Gesteigert wurde dieses Erlebnis noch, als drei Mönche als traditionelle Tänzer den Raum betraten und begannen, sich im Rhythmus der Klänge im Kreis zu drehen und zu tanzen. Wie in Trance schlossen sie bald die Augen und gaben sich ganz der Bewegung hin. Nach der Vorstellung brauchten wir einen Moment, um wieder im hier und jetzt anzukommen. Tief berührt verließen wir den Tempel und bald darauf auch das Kloster. Wir hätten uns sehr gewünscht, dieses Erlebnis digital festhalten zu können. Aber wie der Buddhist sagt: „everything is impermanent“ und so können wir auch diese Erfahrung nur als Erinnerung mitnehmen.

Und jetzt?

Selten auf unserer Reise waren wir so fasziniert von einer Kultur und einem Land. Fast ausnahmslos führte unsere Faszination zu Begeisterung. Geschichte, Religion, Tradition und – für uns – Aberglaube sind hier eng miteinander verbunden und die jeweilige Fremdartigkeit ist eine spannende und herausfordernde Erfahrung für unsere „westliche“ Denkweise. Die Menschen scheinen mit ihrer Umwelt, ihrer Kultur und miteinander auf eine besondere Weise verbunden zu sein. Damit ist nicht die romantische Vorstellung des naturverbundenen, selbstversorgenden Eremiten und Asketen ohne Strom und fließendes Wasser gemeint. Es ist vielmehr der Gedanke, dass Religion und Kultur einen maßgeblichen Teil der Identität des Volkes, aber auch des Individuums bilden und die Frage nach dem „wer bin ich?“ in beidem eine Antwort findet. Natürlich finden sich auch in diesem, so kleinen Land Unterschiede und Ungleichheiten, trotzdem hatten wir das Gefühl, dass die Menschen hier ein besonderes, starkes verbindendes Element haben, was in vielen „westlichen“ Kulturen verloren gegangen ist: ihre kulturelle Identität (also unsere Definition davon).

So sehr wir jedem eine Reise in diese fantastische Welt empfehlen können und wollen, so sehr sorgen wir uns doch um die Entwicklung des Landes mit aufkommendem Tourismus. Bereits jetzt sieht man viele Baustellen für große Hotelkomplexe und diese positive Erwartung ist sicherlich richtig. Erst dieses Jahr hat es das kleine Land in die Liste von Reiseempfehlungen der New York Times geschafft und auch in Deutschland wird es immer populärer. Und so sehr wir den Menschen vor Ort natürlich den mit dem Tourismus einhergehenden wirtschaftlichen Erfolg wünschen, haben wir doch in vielen Ländern gesehen, wohin (unregulierter) Tourismus führen kann. Allerdings haben sich die Entscheidungsträger hier in den letzten Jahrzenten als sehr weitsichtig und nachhaltig erwiesen und vielleicht finden sie einen Weg, Kultur und Tourismus in Balance zu halten.

Wir wünschen der Bevölkerung und dem Land eine rosige Zukunft und hoffen, dass die hier gelebten Werte mehr Einzug in die „westliche“ Welt halten. Das Land kann anhand der Entwicklung der „westlichen“ Länder die Probleme erkennen, die der Weg in die Moderne mit sich bringt. Auch hier hoffen wir, dass die Entscheidungsträger entsprechend weitsichtig und nachhaltig handeln, um nicht die gleichen Fehler zu begehen.